Mit dem Stadtführer Ulrich Thom auf dem Friedhof Zehlendorf!

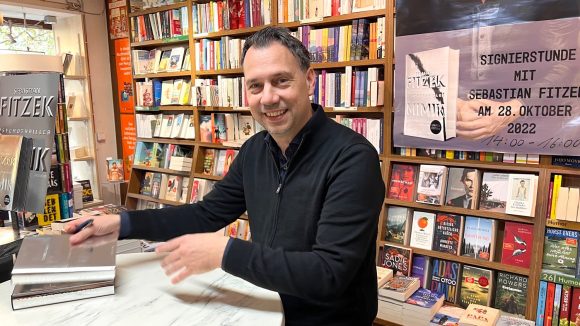

Ulrich Thom (70) kennt sich aus. Er weiß, welche prominenten Menschen auf unseren Friedhöfen begraben liegen. Nicht wenige von ihnen sogar in einem Ehrengrab. In mehreren Führungen pro Monat führt er interessierte Berliner über die regionalen Friedhöfe – und hat viel über die Prominenten zu erzählen, die hier ihre letzte Ruhe gefunden haben. Die Tour über den Friedhof Zehlendorf führt u.a. zu den Gräbern von Heinrich und Götz George.

Der Friedhof Zehlendorf lässt sich über den Eingang in der Onkel-Tom-Straße 30 betreten. Er wurde 1871 angelegt, nachdem der Kirchhof um die Zehlendorfer Dorfkirche viel zu klein geworden war. Zwei Mal musste auch dieser Friedhof erweitert werden. Inzwischen ist er knapp 100.000 Quadratmeter groß und beherbergt zwei Friedhofskapellen, die unter Denkmalschutz stehen.

Auch auf diesem Friedhof sind viele Ehrengräber und Grabstellen von prominenten Berlinern zu finden. Der Stadtführer Ulrich Thom weiß dies ganz genau – er hat den Friedhof Zehlendorf bereits seit vielen Jahren in seine Tourenplanung mit aufgenommen: „Vor Ort sind u.a. die Schriftstellerin Ingeborg Drewitz, der Architekt Paul Mebes, der Stummfilmschauspieler Albert Steinrück und der Schauspieler und Regisseur Ulrich Manfred Lommel beerdigt worden. Für mich sind diese Persönlichkeiten aus vergangenen Jahrzehnten sehr spannend. Und wo komme ich diesen Menschen am nächsten? Auf dem Friedhof.“

2011 hat Ulrich Thom mit seinen Führungen angefangen. Zuerst waren es Fahrradtouren, die vom Friedhof Heerstraße zum Selbstmörderfriedhof im Grunewald-Forst und dann in das Universitätsviertel Dahlem führten. Inzwischen gibt es sieben ausgearbeitete Touren, die jetzt aber zu Fuß gemeistert werden. Fünf der Touren führen über Friedhöfe, darunter auch über den Waldfriedhof Zehlendorf und über den St. Annen Kirchhof in Dahlem Dorf.

Meist folgt etwa ein Dutzend neugieriger Gäste dem Stadtführer, der sich über zehn Euro Spende pro Person freut und immer einen dicken Ordner mit selbst zusammengetragenen Informationen unter dem Arm bei sich trägt: „In meinem Ordner finden sich viele Geschichten, die so nicht im Internet stehen. Und es kommen immer noch wieder neue dazu.“

Die geführten Touren über den Friedhof Zehlendorf werden stets etwas weniger gebucht als die anderen: Der Friedhof liegt nämlich etwas ab vom Schuss, der nächste Bahnhof ist nicht mehr fußläufig zu erreichen, sodass die Teilnehmer gezwungen sind, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad anzureisen. Aber es lohnt sich. Allein schon wegen der vielen alten und aufwändig gestalteten Grabstätten.

Ulrich Thom, der vor seinem Ruhestand u.a. in der Verwaltung tätig war und Jura, Geschichte und Philosophie studiert hat: „Man versucht, die alten historischen Grabstätten zu erhalten. Es werden interessierte Zehlendorfer gesucht, die eine solche Grabstätte übernehmen und pflegen, um dann später Familienangehörige ebenfalls an dieser Stelle zu beerdigen.“

Die Tour, die über den Friedhof Zehlendorf führt, macht gleich als erstes Halt am Grab von Konrad Biesalski, der 1930 verstorben ist. Der Orthopäde hat das Oskar-Helene-Heim mit ins Leben gerufen und gilt als Begründer der modernen Behindertenfürsorge. Ulrich Thom: „Er hatte die Idee, aus einem Kostgänger einen Steuerzahler zu machen. Er hat Menschen mit Behinderungen wieder zurück in die Gesellschaft geführt und somit den Grundstein für die heutige Inklusion gelegt.“

Die Stadt Berlin ehrt Konrad Biesalski mit einem Ehrengrab. Dabei weist eine gebrannte Tontafel auf die Grabstätte hin. Außerdem kümmert sich die Stadt um die Pflege des Grabs.

Viele Gräber, die auf dem Friedhof Zehlendorf zu finden sind, haben direkt etwas mit dem Widerstand während der Nazizeit zu tun. So findet man auch die letzte Ruhestätte von Harald Poelchau, der 1972 verstorben ist und Pfarrer im Gefängnis Tegel war. Ulrich Thom: „Harald Poelchau war im Widerstand gegen den Nationalsozialismus tätig und Mitglied in der Gruppe ‚Kreisauer Kreis‘ – übrigens der einzige aus der Gruppe, der damals nicht verhaftet wurde. Er hat unter seiner Soutane viele Briefe der zum Tode Verurteilten aus Plötzensee herausgeschmuggelt. So hat er auch die Bücher, die Dietrich Bonhoeffer geschrieben hat, aus dem Gefängnis gebracht. Er hat sogar Dinge in den Knast hineingeschmuggelt, so etwa geschmierte Honigbrötchen für die Gefangenen.“

Was reizt den Stadtführer so sehr daran, sich mit lange verstorbenen Menschen zu beschäftigen? Ulrich Thom, der stets von April bis Oktober unterwegs ist: „Es ist die Skurrilität der Gräber, die mich anspricht. Hinter den einzelnen Grabsteinen stecken viele interessante Lebensgeschichten. Sie machen mich neugierig. Oft entdecke ich ein neues Grab, stelle mir Fragen und stecke schon wieder bis über beide Ohren in den Recherchen. Und stets entdeckt man etwas Neues. Gerade bei den Widerstandskämpfern aus der Nazizeit steht oft ‚In Memorian‘ auf den Grabsteinen. Man gedenkt diesen Menschen nur mit einem Grabstein. Wo die Körper der Verstorbenen tatsächlich beerdigt sind, weiß man oft gar nicht. Viele der im Nationalsozialismus hingerichteten Menschen wurden damals als Leichnam der Medizin für Anatomiestudien zur Verfügung gestellt. Das war der zynisch so genannte ‚Goldstandard‘, weil es gesunde Körper waren und keine am Alkohol oder an Krankheiten Verstorbenen. Nur fehlte oft der Kopf, weil viele Exekutionen mit der Guillotine durchgeführt wurden.“

Zum Widerstand gehörte auch die Familie Harnack. Nicht nur Arvid und Mildred Harnack, die zur „Roten Kapelle“ zählten, sondern auch Ernst von Harnack und Falk Harnack sind auf dem Zehlendorfer Friedhof beerdigt. Ulrich Thom: „Arvid Harnack soll daran beteiligt gewesen sein, die Angriffspläne Hitlers auf die Sowjetunion an die Sowjets verraten zu haben. Stalin selbst soll diesen Informationen allerdings nicht vertraut haben. Am 21. Juni 1941 marschierte die Wehrmacht dann aber tatsächlich in die Sowjetunion ein.“

Besonders prägend für den Friedhof Zehlendorf ist natürlich das Grab vom großen Über-Schauspieler Heinrich George. Auch sein Sohn Götz George liegt hier begraben.

Ulrich Thom: „Heinrich George war bereits in der Weimarer Republik ein gefeierter Schauspieler. In der Zeit des Nationalsozialismus arrangierte er sich allerdings mit den Nazis und spielte in Propagandafilmen wie ‚Hitlerjunge Quex‘ oder ‚Jud Süß‘ mit. Nach Ende des Krieges wurde er von den Sowjets festgesetzt, spielte aber in den Lagern Hohenschönhausen und Sachsenhausen weiter Theater. Er nahm rapide ab und starb 1946 an den Folgen einer Blinddarmoperation. Er wurde direkt vor Sachsenhausen beerdigt. Seine Gebeine hat man über einen DNA-Vergleich mit den Söhnen Götz und Jan George identifizieren können – und dann auf dem Friedhof Zehlendorf zur letzten Ruhe gebettet.“ (Text/Fotos: CS)

Dieser Artikel stammt aus „Zehlendorf Aktuell“ Ausgabe 109 (4/2023).

Seitenabrufe seit 25.05.2023:

Anzeige

Sie haben eine Artikelidee oder würden gern eine Anzeige buchen? Melden Sie sich unter 03322-5008-0 oder schreiben eine Mail an info@zehlendorfaktuell.de.